Hubs und Mobilitätsstationen

1. Definition und Ziele

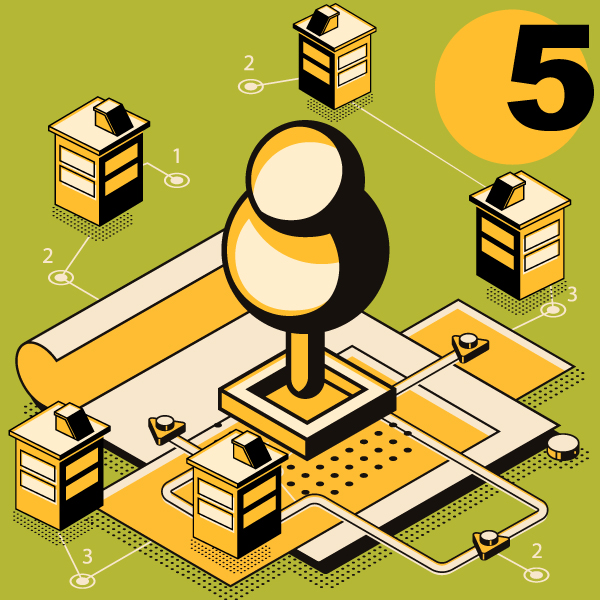

Der Zweck einer Mobilitätsstation oder Mobilstation - auch bekannt unter den Begriffen Mobilitäts-Hub oder Mobilitätspunkt - besteht darin, eine möglichst nahtlose Verknüpfung von Verkehrsmitteln zu erzielen, um so Multi- und Intermodalität als Alternative zum privaten Pkw zu etablieren. Die Mobilitätsstationen verknüpfen zum einen die Nutzung von traditionellen Verkehrsmitteln wie Rad oder Auto mit öffentlichen Verkehrsmitteln (bspw. Park&Ride an Bahnhöfen, Bikesharing an ÖPNV-Haltestellen). Aufgrund der verbreiteten Nutzung von digital- bzw. Smartphone-basierten Informations- und Mobilitätsangeboten ermöglichen sie zum anderen einen einfachen Zugang zu neuen Mobilitätsformen oder geteilten Verkehrsmitteln. Sie sollen besonders in städtischen Gebieten sowohl eine intermodale Verknüpfungsfunktion übernehmen als auch multimodale Mobilität fördern. Ziel ist es, den Umweltverbund zu stärken und wertvolle Flächen im öffentlichen Raum für andere Nutzungen zu gewinnen (vgl. Thomas Stein, 2019, S. 5f). Neben Car- und Bikesharing-Angeboten findet man an Mobilitätsstationen typischerweise Radabstellbügel und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge oder bisweilen auch Packstationen oder Schließfächer zur Aufbewahrung z.B. von Fahrradhelmen. Sie befinden sich häufig an oder in der Nähe von Knotenpunkten bzw. Bahnhöfen des ÖPNV. Dezentrale Mobilitätsstationen befinden sich vornehmlich in wohnort- bzw.- arbeitsplatznahen Lagen (vgl. Zukunftsnetz Mobilität NRW, 2015, S.8).

2. Probleme und Herausforderungen

Mobilitätsstationen brauchen einen engagierten Betreiber. Allerdings erwirtschaften Mobilitätsstationen selbst dazu nicht die benötigten Deckungsbeiträge. Es ist daher entscheidend, eine auf Dauer gesicherte Finanzierung zu erreichen. Mögliche Finanzierungsmodelle sind:

eine Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt, eine (Quer-)Finanzierung durch einen oder mehrere Mobilitätsanbieter oder ein Provisionsmodell. Nicht selten kann auch eine Finanzierung über eine Kombination dieser Modelle gesichert werden.

Eine zweite wesentliche Herausforderung ist der Standort: er sollte arbeits- und wohnortnah und gleichzeitig auch eng mit dem öffentlichen Verkehr verbunden sein. In ländlichen Räumen ist die Lage besonders herausfordernd, dort sollten Mobilitätsstationen mit anderen Funktionen wie Dorfladen, Paketdepots oder Bildungs- bzw. Verwaltungsstätten kombiniert werden.

3. Mögliche Auswirkungen und möglicher Beitrag zu einer klimafreundlichen Mobilität

Der mögliche Nutzen von Mobilitätsstationen, in der Regel mit einer entsprechenden App zu nutzen, liegt darin, dass multimodale Verkehrsangebote auf diese Weise überhaupt erst einfach zu nutzen sind. Mobilitätsstationen gelten daher als notwendige Voraussetzung für einen Mobilitätsstil ohne eigenes Auto. Sowohl im Siedlungsbestand als auch bei Neubauprojekten gehören Mobilitätsstationen zu den Kernbestandteilen einer nachhaltigen Infrastrukturstrategie.

Fachinformationen und wissenschaftliche Studien

Einführende Texte zu Mobilitätsstationen

#KLIMAHACKS: Klimafreundliche Mobilität – Mach dein Projekt: Mobilitätsstationen (2023)

(Leitfaden) Das Deutsche Institut für Urbanistik hat in diesem Leitfaden eine Zusammenstellung vorgenommen, wie Mobilitätsstationen in der kommunalen Praxis umgesetzt werden können und was es dabei zu beachten gilt.

MobistaR Grundlagenpapier für Mobilitätsstationen in städtischen Randlagen (2021)

(Grundlagenpapier) Dieses Grundlagenpapier richtet seinen Blick auf Mobilitätsstationen in Stadtrandlagen und ihrer Anwendung in Reallaboren. Gleichfalls dient dieses Dokument als Abschlussbericht und gibt einen Einblick in die Umsetzung eines Reallabors am Beispiel der Wasserstadt Oberhavel.

Mobilstationen im Stadt.Umland.Netzwerk: Ein Versuch einer Begriffseinordnung (2019)

(Diskussionspapier) In diesem Diskussionspapier wird eine Kategorisierung von verschiedenen Typen von Mobilitätsstationen vorgenommen, davon ausgehend werden Aspekte benannt, die zu einer qualitativen Wertigkeit dieser kategorisierten Mobilitätsstationen beitragen.

[Mobilitätsstationen] Nutzen verknüpfen, Räume verbinden (Blog Zukunft Mobilität 2016)

Studie / Buch / Fachartikel

Dieser Blog-Fachartikel bietet einen guten Einstieg in das Thema Mobilitätsstationen. Themenbereiche wie Präsenz im Stadtbild, Marketing, Integration ins Gesamtnetz sowie Auswirkungen auf multimodales Verhalten werden eingeführt.

(Stand: 2016; Fachartikel)

Handbuch Mobilstationen Nordrhein-Westfalen (Zukunftsnetz Mobilität NRW 2017)

Leitfaden / Handbuch

Das Land Nordrhein-Westfalen hat ein umfassendes Handbuch zum Thema Mobilitätsstationen herausgegeben. Ziele und Zweck von Mobilitätsstationen, rechtliche Rahmenbedingungen und die praktische Umsetzung inklusive Betreibermodelle und Finanzierung werden thematisch abgedeckt.

(Stand: 2017; Handbuch)

Akzeptanz und Perspektiven von Elektromobilität in Südhessen (Öko-Institut 2020)

Studie / Buch / Fachartikel

Die Studie des Öko-Institutes zeigt am Beispiel von Ladesäulen für Elektroautos auf, wie sich die genaue Standortwahl auf das Nutzerverhalten auswirkt und welche Handlungsempfehlungen sich hieraus ergeben können. Erwägungen zur Netzdichte oder Standortattraktivität könnten auch für umfassendere Mobilitätsstationen berücksichtigt werden.

(Stand: 2020, Studie)

Beiträge zum Thema Infrastruktur und Gestaltung

Mobilität vernetzen (2021)

(Leitfaden) Dieser Gestaltungsleitfaden zeigt konkrete Formen der Umsetzung von Mobilitätsstationen in Nordrhein-Westfalen und gibt eine Anleitung, was bei der Umsetzung beachtet werden muss. Dieser Gestaltungsleitfaden ist nur auf NRW anwendbar.

smartStations: Die Haltestelle als Einstieg in die multimodale Mobilität (BMVI 2018)

Studie / Buch / Fachartikel

Im F+E-Projekt „smartStation – Die Haltestelle als Einstieg in die multimodale Mobilität“ wurden Ideen und Visionen für die Haltestellen der Zukunft entwickelt. Elemente der Informations- und Kommunikationstechnologie können Mehrwerte für Nutzer von Mobilitätsstationen bieten.

(Stand: 2018, Studie)

Neue Mobilitätsformen, Mobilitätsstationen und Stadtgestalt (2015)

(Studie) Die BBSR-Studie gibt einen Einblick in neue Mobilitätsformen und stellt Mobilitätsstationen als Instrument für die Mobilitätswende vor. Dabei wird ebenfalls der Blick auf die Stadtgestalterischen Auswirkungen und Herausforderungen gelenkt.

Praxisbeispiele aus verschiedenen Anwendungsfeldern und Kontexten

Städte in der Umsetzung von Mobilitätsstationen

Hamburg (Mobilport)

Im Pergolenviertel in Hamburg-Winterhude soll es den Bewohnerinnen und Bewohnern leicht gemacht werden, ohne eigenes Auto mobil zu sein. Zahlreiche zusätzliche Angebote, wie gute Radabstellmöglichkeiten in den Gebäuden, Carsharing und der Verleih von Lastenrädern, sollen den Umstieg in einen autofreien Alltag ermöglichen.

München (WOGENO)

Die Wohngenossenschaft WOGENO stellt in Kooperation mit Stattauto München, Dynamo Fahrradservice Biss e.V. und der Landeshauptstadt München Alternativen zum eigenen Fahrzeug zur Verfügung. Neben herkömmlichen PKWs stehen auch Pedelecs, E-Lastenräder, E-Scooter und Fahrradanhänger den Anwohnenden in der Wohnanlage Domagpark an Mobilitätsstationen zu Verfügung.

Berlin (Jelbi-Stationen)

Mit der Fahrtauskunft zeigt die Mobilitätsplattform Jelbi alle Möglichkeiten auf, um in Berlin ans Ziel zu kommen, vergleicht unterschiedliche Angebote (multimodal) und kombiniert sie (intermodal). Dabei gibt sie für jede Wetterlage und jeden Anlass die beste Option an, die anschließend direkt in der App buch- und bezahlbar ist. Daneben bietet Jelbi auch analoge Anlaufpunkte an: die Jelbi-Stationen. Diese Mobilitätshubs bündeln an ÖPNV-Knotenpunkten (U- und S-Bahn-Stationen) sämtliche Mobilitätsangebote vor Ort und vereinfachen den Umstieg vom ÖPNV auf ein Sharing-Angebot.

Graz, Österreich (tim)

Graz ist ein Beispiel für kleinere bis mittlere Großstädte. Die Nutzerakzeptanz der Angebote stellt eine baldige Selbstfinanzierung in Aussicht. Einbindung und Akzeptanz sowie Werbung der Nutzer wurde durch sehr anschauliche Videos sowie FAQs sichergestellt.

Bremen (mobil.punkt)

Mit dem Projekt mobil.punkt, das es seit 2003 gibt, wurden in Bremen mehrere zentrale (mobil.punkt) und kleine, dezentrale Mobilstationen (mobil.pünktchen) aufgestellt. Sie integrieren das Carsharing infrastrukturell in den öffentlichen Straßenraum.

Ländliche Räume in der Umsetzung von Mobilitätsstationen

Friedrichshafen (Baden-Württemberg)

Friedrichshafen ist Teil eines Pilotprojekts, in dem Mobilitätssäulen in ganz Baden-Württemberg aufgestellt werden. Die gelben Säulen kennzeichnen die Knotenpunkte nachhaltiger Mobilitätsangebote und informieren auf einen Blick über die vorhandenen Verkehrsmittel.

Ortenaukreis (Baden-Württemberg)

Vierzehn Kommunen in Ortenau haben sich zu einem Mobilitätsnetzwerk zusammengeschlossen. Sie verfolgen drei Schwerpunkte, um die Mobilitätswende voranzutreiben. Mobilitätsstationen bilden dabei einen eigenen Schwerpunkt und sollen für Stadt und Land Umsteigemöglichkeiten auf Car-Sharing, Bus und Pedelec bereitstellen.

Ammer-Loisach Region (e-ALOIS)

e-ALOIS ist dem Projekt BARshare ähnlich und bietet ebenfalls einen Beitrag zur Mobilität im ländlichen Raum. Es handelt sich um ein E-Carsharing-Konzept für die Ammer-Loisach-Region, der Ammer-Loisach Energie.

Brandenburg, Barnim (BARshare)

Im Juni 2019 konnte BARshare für den Landkreis Barnim mit 22 E-Carsharing-Autos und drei Sharing-Lastenrädern an insgesamt zwölf Standorten in fünf Barnimer Orten an den Start gehen. Ziel des Projektes ist es, die Mobilität im ländlichen Raum zu verbessern und gleichzeitig einen kommunalen Beitrag zur Energie- und Mobilitätswende leisten.

Einfache Sprache

Einfache Sprache