1. Die Autofahrer zahlen bereits hohe Energie- und Kfz-Steuern!

Hinter diesem Einwand steht die Frage, ob und in welchem Umfang die externen Kosten des Verkehrs durch die bestehenden Steuern und Abgaben gedeckt sind. Die Abschätzung der externen Kosten des Verkehrs und das Ausmaß, in welchem diese durch Steuern und Abgaben von ihren Verursachern getragen werden, gehen weit auseinander. Erst kürzlich hat die EU-Kommission eine auf die EU bezogene Berechnung vorgestellt, wonach die externen Kosten im Verkehr bei insgesamt 987 Milliarden Euro anzusetzen sind. Diese Summe setzt sich zusammen aus umweltbezogenen Kosten (44 %), Unfallkosten (29 %) und Kosten aus Verkehrsüberlastungen (27 %), vor allem den Kosten für Zeitverluste durch Staus. Auf den Pkw entfallen demnach 565 Milliarden Euro. Dies entspricht externen Kosten von 12 Cent je Kilometer. Durch Energie- und Fahrzeugsteuern sowie die bisher eher kaum eingeführte Mautgebühren ergeben sich zusammengenommen aktuell insgesamt 267 Milliarden Euro. Somit werden von Pkw- Nutzern etwas weniger als die Hälfte dieser Kosten gedeckt (EU-COM 2019). Für Deutschland existieren ebenfalls eine Reihe von Studien, die zeigen, dass die Einnahmen aus der Mineralölsteuer bzw. der Kfz Steuer bei weitem nicht ausreichen, die Gesamtbelastung des motorisierten Individualverkehrs abzudecken. Allerdings gilt dies auch für die anderen Verkehrsträger wie die Schiene, die Luft und auch die Binnenschifffahrt. Die EU-Kommission nennt im Übrigen ausdrücklich die City-Maut als Option zur Erhöhung des von den Pkw-Nutzern getragenen Anteils an den Gesamtkosten. Es handelte sich aus Sicht der EU um ein geeignetes Instrument, die hohen Kosten des städtischen Verkehrs verursachergerecht und sozial ausgewogen in Rechnung zu stellen.

Einige weiterführende Links und Publikationen:

EU-COM (2019): Handbook on the external costs of transport, online:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9781f65f-8448-11ea-bf12-01aa75ed71a1

Bräuninger, M.; Teuber, M.-O. (2017): Die steuerliche Belastung von Benzin und Diesel – Fakten und Analysen; Kurzstudie des Instituts ETR – Economic Trends Research.

https://www.mew-verband.de/download_file/force/655

Holz-Rau, C.; Mattioli, G. (2019): CO2-Steuer – Worüber streitet die Politik überhaupt? Raum und Mobilität – Arbeitspapiere des Fachgebiets Verkehrswesen und Verkehrsplanung; TU Dortmund. Preprint einer Veröffentlichung in Internationales Verkehrswesen (Ausgabe 3/2019)

https://www.zukunft-mobilitaet.net/170251/konzepte/ausgebliebene-minderaloelsteuererhoehung-co2-steuer-bvwp-verkehrsprognose-verkehrsverflechtungsprognose/

2. Der öffentliche Verkehr ist keine Alternative zum eigenen Auto und auch viel zu teuer.

Man muss kritisch konstatieren, dass in der Tat die bestehenden Angebote und die dahinterliegenden Betreiberphilosophien nicht ausreichen. Die derzeitige Tendenz zeigt zudem erhebliche Unterschiede zwischen den Raumtypen: in den Großstädten wächst der öffentliche Verkehr (ÖV) mit der Zahl der Einwohner, in den Klein- und Mittelstädten stagnieren die Fahrgastzahlen und in ländlichen Räumen gehen die Nutzerzahlen deutlich zurück (VDV 2019). Und dies obwohl in die Ertüchtigung des Wagenparks und bisweilen auch in den Streckenausbau investiert wurde. Immer mehr vom Gleichen scheint sich nicht auf eine Steigerung der Attraktivität auszuwirken. Insofern stimmen die Einwände gegenüber dem ÖV und auch mit der oft gebrauchten Formel: „Bitte nutzen Sie doch lieber Bus und Bahn“ lässt sich die überwiegende Mehrzahl der Menschen tatsächlich nicht überzeugen.

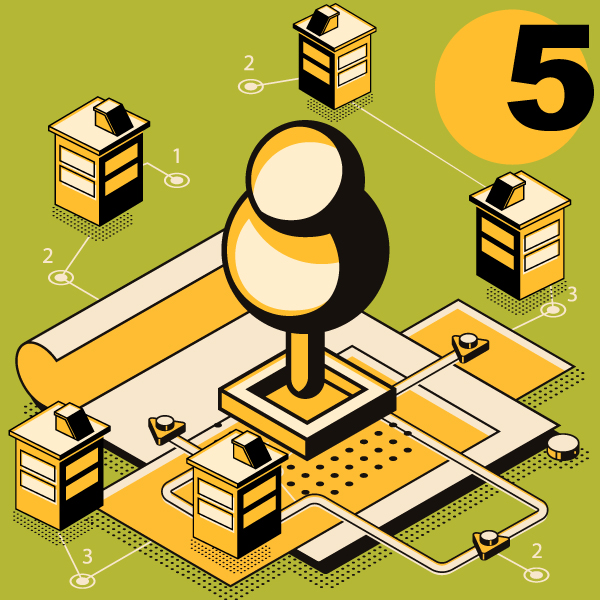

Ein Problem ist die „unvollständige Reisekette“. Ein Angebot ausschließlich von einer Haltestelle zu einer anderen Haltestelle ist nur dort wirklich akzeptabel, wo diese Einstiegs- und Ausstiegspunkte in hoher räumlicher Dichte verfügbar sind. Als Faustformel gilt: nicht länger als 100 Meter. Wo das nicht der Fall ist, wird die „erste und letzte Meile“ nicht abgedeckt. Die innovativen Dienste rund um die Erweiterung des klassischen ÖPNV müssen gestärkt werden. Alleine auf die reinen Bus- oder Bahnverkehre zu fokussieren, verfehlt das Ziel, weil auch beispielsweise die Erhöhung der Bedienfrequenz alleine nicht ausreicht. Ein moderner öffentlicher Verkehr benötigt daher eine Punkt- zu- Punkt Bedienung und muss dazu Kooperationspartner finden, die das Angebot „nahtlos“ verlängern. Dies könnten bereits heute teilautomatische Shuttle sein, die später zu autonomen Flotten entwickelt werden und die Bedienung der letzten Meile übernehmen. Ebenfalls verfügbar sind Pooling- Dienste, die auf digitalen Plattformen sehr flexibel eine hohe Haus-zu-Haus Bedienqualität entwickeln.

Ob der ÖV für den Kunden zu teuer ist bzw. als zu teuer empfunden wird, ist für die Nutzung nicht prioritär. Zudem hängt das Preisempfinden von ganz verschiedenen Dingen ab und kann nicht wirklich objektiviert werden. Evidente Belege, dass ein kostenfreier ÖV eine dauerhaft höhere Nutzungsfrequenz hat, gibt es nicht.

Bei der Einschätzung wie teuer der ÖV ist, wird in der Regel das Auto als Referenz herangezogen. In diesem Vergleich kann sich der ÖV nur schwer behaupten, weil die eigenen Autokosten systematisch verzerrt wahrgenommen werden. Üblicherweise rechnet man nur die so genannten out-of-pocket-Kosten, also die Kosten des Tankens und des Parkens sowie manchmal noch die Straftickets, in seine persönliche Bilanz ein. Die Versicherung und die Kfz-Steuer oder gar der Wertverlust finden dagegen kaum Berücksichtigung. So liegt die persönliche Kostenberechnung im Durchschnitt ungefähr bei der Hälfte der tatsächlichen Kosten (vgl. Canzler 2000; Andor et al. 2020). Die Bereitschaft, sich bei den Autokosten etwas vorzumachen, ist offenbar immer noch groß. ÖV-Anbieter haben es da schwer, sie können allerdings immer aufklären. Berechnungstools, die auf verschiedenen Portalen zu finden sind, können dabei helfen (z.B.: https://www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/autokosten/default.aspx). Auf Basis der tatsächlichen Kosten zeigt sich dann, dass selbst vergleichsweise teure ÖV-Tarife viel günstiger sind als das eigene Auto, dazu gibt es einige übersichtliche grafische Darstellungen (s.: https://www.vcd.org/themen/klimafreundliche-mobilitaet/verkehrsmittel-im-vergleich/).

Um mehr Fahrgäste zu gewinnen, sind aber nicht nur günstigere, sondern vor allen Dingen nachvollziehbare Tarife eine Voraussetzung. Für intermodale Angebote bieten sich Pakettarife an, die analog zum Telekommunikationssektor flexibel und an den Bedürfnissen der Kunden orientiert insbesondere ein hohes Maß an Flexibilität erlauben.

Die Kosten einer Zeitkarte für den einzelnen Fahrgast lassen sich über Rabattanreize wie beim Jobticket oder auch durch direkte Zuschüsse vom Arbeitgeber reduzieren, so der Wille da ist. Hier sind einige Unternehmen schon vorangegangen und Leitfäden zur Umsetzung gibt es auch (z.B.: MIE-Praxisleitfaden_Betriebliches_Mobilitätsmanagement).

Einige weiterführende Links und Publikationen:

ADAC (2020): Autokosten im Vergleich. Online:

https://www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/autokosten/default.aspx

Andor, M.; Gerster, A.; Gillingham, K.; Horvath, M. (2020): Running a Car Costs Much More Than People Think – Stalling the Uptake of Green Travel. Nature 580: 453-455. DOI: 10.1038/d41586-020-01118-w

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01118-w

Canzler, W. (2000): Das Auto im Kopf und vor der Haustür: zur Wechselbeziehung von Individualisierung und Autonutzung. In: Soziale Welt, 51. Jg., Heft 2, S. 191-207.

Mittelstandinitiative (MIE) (2019): Praxisleitfaden Betriebliches Mobilitätsmanagement;

https://www.mittelstand-energiewende.de/fileadmin/user_upload_mittelstand/MIE_vor_Ort/MIE-Praxisleitfaden_Betriebliches_Mobilit%c3%a4tsmanagement.pdfhttps://www.ihk-krefeld.de/de/media/pdf/innovation/mobilitaet/praxisleitfaden-betriebliches-mobilitaetsmanagement-vom-dihk.pdf

VCD (2020): Verkehrsmittel im Vergleich – eine Übersicht. Online:

https://www.vcd.org/themen/klimafreundliche-mobilitaet/verkehrsmittel-im-vergleich/

3. Eine City-Maut bestraft einseitig nur die Pendler*Innen

Eine City-Maut trifft tatsächlich in erster Linie die Einpendler*Innen. Neben dem klassischen Instrument von Park+Ride-Parkplätzen sowie Kiss+Ride-Zonen sowie einem kurz vertakteten Öffentlichen Nahverkehr müssen auch neue flexible Angebote für diejenigen entwickelt werden, die von außerhalb in die Stadt einpendeln. Hier besteht dringender Reformbedarf.

Aber nicht nur die Transportfrage des Pendelns ist neu zu überdenken. Über die Anlässe des täglichen Fahrens zur Arbeit ist spätestens seit der Corona-Pandemie eine neue Zeit angebrochen. Der Lockdown hat gezeigt, dass mehr als bisher vermutet, die Arbeitsprozesse auch ohne Präsenz im Büro organisiert werden können. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hatte schon vor dem Lockdown im Frühjahr 2020 ausgerechnet, dass rund 40 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen prinzipiell ortsungebunden möglich sind. Das im Frühjahr zwangsweise eingeleitete Realexperiment hat nun gezeigt, dass dies tatsächlich funktioniert und nicht nur die dispositiven, sondern auch eine Vielzahl von operativen Tätigkeiten durch digitale Vernetzungen möglich sind. Nach Umfragen des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) gemeinsam mit dem Sozial- und Meinungsforschungsinstitut infas ist davon auszugehen, dass eine Rückkehr zur „alten“ Arbeitswelt nicht wahrscheinlich ist und dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf ein hohes Maß an flexiblen Arbeitsort- und Arbeitszeitmodellen einigen werden. Das bedeutet, dass die Fahrtanlässe zurückgehen werden. Vermutlich wird nur noch 80 Prozent der ursprünglichen Pendlerbewegungen erreicht werden. In besonders betroffenen Verflechtungsräumen ist zudem mit einer zeitlichen Entzerrung zu rechnen, weil Menschen erst gegen mittags an ihrem Büroarbeitsplatz erscheinen, um lediglich an einer Besprechung teilzunehmen, so dass die Aufnahmekapazitäten von Regional- und Vorortzügen besser genutzt werden können.

Die Digitalisierung wird daher die Tendenz zur „Singularisierung“ weiter vorantreiben mit allen Folgen für soziale Bezüge, für den Verkehr wird es aber die seit Jahren diskutierte, nun aber wohl eintretende Entlastung bringen (s. Kunze et al. 2020). Die Effekte sind verkehrlich durchaus relevant, für Pendler*Innen allemal: wird nur durchschnittlich ein Tag pro Woche zuhause oder an einem günstig zu erreichenden „dritten Ort“, z. B. in einem co-working-Büro am Stadtrand, gearbeitet, bedeutet das schon 20 Prozent weniger Pendelkilometer (s. Hammermann, Voigtländer 2020).

Einige weiterführende Links und Publikationen:

Infas/ WZB (2020): Mobilitätsreport 02, Ergebnisse aus Beobachtungen per repräsentativer Befragung und ergänzendem Mobilitätstracking bis Ende Juni, Ausgabe 30.07.2020, Bonn, Berlin, mit Förderung des BMBF. Online:

https://www.infas.de/wp-content/uploads/2023/01/infas_Mobilitaetsreport_02.pdf

Hammermann, A.; Voigtländer, M. (2020): Bürobeschäftigte in Deutschland. In: IW trends 2/2020, Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung. 47. Jg., Köln Online: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/IW-Trends/PDF/2020/IW-Trends_2020-03-04_Hammermann-Voigtländer.pdf

Kunze, F.; Hampel, K.; Zimmermann, S. (2020): Homeoffice in der Corona-Krise – eine nachhaltige Transformation der Arbeitswelt? Policy paper 02 v. 16.7. 2020. Universität Konstanz. Online:

https://www.progressives-zentrum.org/wp-content/uploads/2020/07/Studie_Home-Office-in-der-Corona-Krise.pdf

4. Wenn die private Fahrzeugnutzung in Städten weiter erschwert wird, leidet der Einzelhandel und droht im Wettbewerb gegen die Einkaufszentren auf der „Grünen Wiese“ und gegen den online-Handel zu verlieren!

Dieser Einwand hält sich hartnäckig, er wird gerne von Vertretern örtlicher Industrie- und Handelskammern sowie von Einzelhandelsverbänden erhoben. Er ist jedoch falsch. Es gibt eine Reihe von Studien und vielfältige Erfahrungen aus Städten verschiedener Größe und Struktur, die ganz andere Ergebnisse berichten. Sicherlich sind Millionenstädte wie London und Madrid nicht mit deutschen Mittelzentren zu vergleichen, die Zahlen zeigen aber nach Einführung von einer City-Maut wie in London und eines Parkverbots für Nichtanwohner im Innenstadtbezirk von Madrid eines sehr klar: Die Warnrufe vieler Einzelhändler und ihrer Verbände verstummen, wenn die Maßnahmen wirken und die Ergebnisse spürbar sind. Von geschäftlichen Verlusten kann keine Rede sein. In beiden Fällen haben die Umsätze der betroffenen Geschäfte vielmehr zugelegt, in Madrid beispielsweise 2019, im ersten Jahr nach Inkrafttreten der Parkbeschränkungen, um knapp 10 Prozent (vgl. Forbes 2019). So bestätigte sich, was bereits 2015 in einer vergleichenden Auswertung von 12 Studien ermittelt wurde. In diesen Studien waren die Auswirkungen der Umwandlung von Seitenstreifen an Straßen und Parkbuchten zu geschützten Fahrradwegen auf den Einzelhandel untersucht worden. Darunter waren nicht nur die US-Metropolen New York, Seattle, San Francisco, Los Angeles und Portland, die kanadische Millionenstadt Vancouver sowie die australische Metropole Melbourne und das neuseeländische Auckland, sondern auch die kleinere kalifornische Universitätsstadt Davis, die mittleren neuseeländischen Großstädte Christchurch und Wellington, das irische Dublin sowie die ebenfalls kleineren Großstädte Bristol in Großbritannien und Graz in Österreich. In wenigen Fällen waren die Umsätze gleichgeblieben und in den meisten Fällen gestiegen (vgl. Jaffe 2015).

Die Auswirkungen von neuen Radwegen statt Parkstreifen wurden kürzlich auch in Toronto ausgewertet, mit einem ganz ähnlichen Ergebnis: Während die Einzelhändler auch hier keine Umsatzeinbußen hatten bzw. von leichten Zuwächsen berichteten, konnten Cafés und Restaurants ihr Geschäft kräftig ausbauen (vgl. Arancibia et al 2019). Diese Erfahrungen wurden ebenso in Städten gemacht, in denen in manchen Quartieren oder in der historischen Innenstadt das private Auto weitgehend verbannt oder ganz ausgeschlossen wurde. In Europa sind die Auswirkungen auf die Geschäfte und auf die Gastronomie in den Städten Houten in den Niederlanden, Pontevedra in Spanien und Gent in Belgien gut dokumentiert. Auch in diesen eher kleineren Städten haben beide profitiert (vgl. SPON 2020).

Die Ergebnisse sind einhellig. Trotzdem überraschen sie viele Einzelhändler und ihre Verbandsfunktionäre, weil sie oft auf die autofahrenden Kunden fixiert sind und die Kaufkraft der Fahrradfahrenden unter- und ihr Kaufverhalten falsch einschätzen. Fahrradfahrer machen zwar selten einen Wochenendgroßeinkauf – das passiert allerdings auch dort, wo das Lastenrad stark verbreitet ist wie bspw. in Kopenhagen -, sondern sie kaufen häufiger kleinere Mengen ein. In der Summe sind sie oft die kaufkräftigeren Kunden. Außerdem ist das Einkaufen – und auch das Einkehren in Cafés und Restaurants – in einer verkehrsberuhigten und leisen Umgebung viel attraktiver. Verstärkt wird dies durch einen Trend zum „erlebnisorientierten Einkaufen“. Außerdem wird der Anteil der Kunden, die mit dem Auto kommen, erheblich überschätzt. Das belegt eine Studie, die in den Städten Bristol und Graz gemacht wurde. Die Einzelhändler schätzten den Autofahreranteil unter ihren Kunden fast doppelt so hoch ein wie er tatsächlich war (vgl. Dilba 2019).

Dem Einwand, dass der Einzelhandel der Verlierer einer lokalen Verkehrswende sei, lässt sich am besten mit dem Hinweis auf die gemachten Erfahrungen anderswo und mit Aufklärung über das veränderte Kaufverhalten begegnen. Dabei hilft ein „Leitfaden für Kommunikation und Verwaltungspraxis“ unter dem Titel „Parkraummanagement lohnt sich!“ der Agora Verkehrswende. Darin finden sich auch weitere, auch deutsche Beispiele insbesondere für eine gelungene Umsetzung von Parkraummanagement (vgl. Agora Verkehrswende 2019).

Einige weiterführende Links und Publikationen:

Agora Verkehrswende (2019): Parkraummanagement lohnt sich! Leitfaden für Kommunikation und Verwaltungspraxis. Berlin. Online:

https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2017/Parkraummanagement/Parkraummanagemet-lohnt-sich_Agora-Verkehrswende_web.pdf

Arancibia, D.; Farber, St.; Savan, B.; Verlinden, Y.; Smith Lea, N.; Allen, J.; Vernich, L. (2019): Measuring the Local Economic Impacts of Replacing On-Street Parking With Bike Lanes, in: Journal of American Planing Association. 463-481.

https://www.velop.ch/downloads/bike_lanes.pdf

DER SPIEGEL (online) (2019): Best Practice: Houten, Niederlande; Brüssel; Pontevedra, Spanien; Madrid, Spanien; Paros; Gent:

https://www.spiegel.de/auto/aktuell/autofrei-wie-staedte-versuchen-strassen-mit-leben-zu-fuellen-a-1284291.html

5. Das Fahrrad ist kein Hauptverkehrsmittel, die Benutzung zu gefährlich und nur für wenige wirklich attraktiv!

Die Zahl der Fahrradfahrenden hat sich in Deutschland in den letzten 10 Jahren knapp verdoppelt. In den Städten werden heute bereits mehr als 15 Prozent der täglichen Wege mit dem Rad unternommen. Die Werte schwanken deutlich und liegen im Norden in der Regel deutlich höher als im Süden.

Das Fahrrad ist zwar tatsächlich nicht für jede und jeden und auch nicht für alle Gelegenheiten geeignet, dennoch lässt sich ein großer Teil der täglichen Wege mit diesem Verkehrsmittel bewerkstelligen. Allerdings muss eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Denn der Einwand, das Radfahren gefährlich sei und es das nur wenige Unverzagte tun, stimmt vielerorts. Das muss aber nicht so bleiben. Ein Blick ins Nachbarland Niederlande zeigt, dass dort alle Personengruppen viel und auch werktags mit dem Rad fahren. Vom Schulkind bis ins hohe Alter sieht man wirklich alle auf den Radwegen, sie sind in unterschiedlichem Tempo, ihrem eigenen Tempo, unterwegs.

Die niederländische Radkultur hat Tradition, doch sind die vielen Radwege, die Vorzugsbereiche vor Ampeln und die großen, hellen Radparkhäuser vor oder unter den Bahnhöfen erst relativ neu. Bis in die 1980er Jahre waren die niederländischen Städte ebenso autogerecht wie auch in den anderen Ländern. Erst nach einer Reihe Empörung hervorrufender tödlicher Unfälle mit Kindern kam der Schwenk zu mehr Platz für das Rad. Die niederländische Philosophie lautet seitdem: Radwege sollen sicher sein und die Radfahrenden müssen immer gut gesehen werden können. Diese Philosophie und die einschlägigen Planungserfahrungen verbreiten verschiedene Organisationen mit hilfreichen Guidelines und Planungshilfen (z.B.: https://crowplatform.com/#downloads; https://www.cycling.nl/en/news). Dass die Niederlande mit ihrer proaktiven Fahrradpolitik nicht mehr allein sind und Nacheiferer gefunden haben, zeigt sich mittlerweile in vielen Ländern. Es gibt sehr viele Leuchtturmprojekte, am bekanntesten ist sicherlich Kopenhagen (s. auch Becker et al. 2018).

In Kopenhagen ist in mehr als 30 Jahren aus den damals üblichen autogerechten Strukturen eine Fahrradinfrastruktur entstanden. Für diese Implementierungsprozesse gibt es nunmehr ein englisches Verb: copenhagenize (siehe auch: http://www.copenhagenize.com). Verkehrsplaner aus aller Welt schauen nach Kopenhagen, wobei die Stadt nicht als Vorbild für die Verkehrswende taugt, weil der MIV-Anteil mit 27 Prozent der Wege beispielsweise über Berlin liegt, der Kfz Bestand sehr hoch und der ÖV-Anteil von 18 Prozent unterdurchschnittlich ist. Der Radboom geht hier wie übrigens auch in Münster und Freiburg zu Lasten des öffentlichen Verkehrs, während die Bedeutung des Autos nicht schwindet. Trotzdem ist Kopenhagen wie viele niederländische Städte ein Beleg dafür, dass auch weniger radaffine Leute in ihrer Alltagsmobilität auf das Fahrrad umsteigen, wenn sie sehen, dass es viele um sie herum auch tun. Dafür ist es nötig, dass neben einem Netz sicherer Radwege auch eine Schwelle des Radverkehrsanteils erreicht wird, damit das Radeln in der Stadt sichtbar wird. Erst dann sinkt das subjektive Unsicherheitsgefühl.

Um dem verbreiteten Unsicherheitsgefühl entgegenzuarbeiten, wurden während der Corona-Pandemie in Berlin und in anderen Städten weltweit kurzfristig provisorisch gesicherte Radwege auf meistens breiten Autostraßen angelegt. Diese so genannten „Pop-up“ Fahrradspuren sind in der Regel durch Absperranlagen und bewegliche Poller von den Autofahrspuren getrennt. Eigentlich waren, wie im Fall Berlins, diese Strecken schon sehr lange geplant und durch ein „Mobilitätsgesetz“ eigens im parlamentarischen Prozess legitimiert. Aber selbst in Berlin kam die Realisierung nicht zustande, weil die Straßenverkehrsordnung auf den ungehinderten Verkehrsfluss achtet und eine so breite Abtrennung der Verkehrsfläche für Fahrräder den Autoverkehr behindert. Erst der Lockdown schaffte die Voraussetzung für die Realisierung, da einerseits die Hygienerichtlinien mehr Abstand auch zwischen den Fahrradfahrenden vorsah, dass aber der Verkehrsfluss durch den deutlichen Rückgang auch an Kfz- Fahrten nicht mehr gefährdet war. Gleichsam über Nacht „poppten“ dann die Fahrradstreifen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg auf, die aber bereits seit Jahren geplant waren. Zwischenzeitlich gibt es auch ein Handbuch für Kommunen zur Unterstützung bei der Einrichtung solcher Wege (siehe Mobycon 2020). Die provisorischen Wege müssen in dauerhafte geschützte Fahrradstreifen umgewandelt werden. Außerdem bedarf es einer Verbindung der Weg zu einem zusammenhängenden Wegenetz und wie am Beispiel Kopenhagen gezeigt eine Entschärfung von Kreuzungen und Querungen.

Einige weiterführende Links und Publikationen:

Becker, A.; Lampe, St.; Negussie, L.; Schmal, P.; Chelola, I. (2018): Fahr Rad! Die Rückeroberung der Stadt. Basel.

Copenhagenize.com (Online):

http://www.copenhagenize.com/

Dutch Cycling Embassy (Online):

https://www.cycling.nl/en/news

Mobycon (2020): Temporäre Einrichtung und Erweiterung von Radverkehrsanlagen – In 10 Tagen mehr Platz fürs Rad in der Stadt. Delft. Online:

https://www.mobycon.nl/wp-content/uploads/2020/04/6796_Kreuzberg_Handbuch-V4.pdf

Plaform Crow (Online):

https://crowplatform.com/#downloads

Weiterführende Informationen und wissenschaftliche Studien

1. Die Autofahrer zahlen bereits hohe Energie- und Kfz-Steuern!

CO2-Steuer – Worüber streitet die Politik überhaupt? (Holz-Rau et al. (2019)

Studien, Bücher, Fachartikel

Die Bemühungen um eine Reduzierung der CO2-Emissionen im Verkehrssektor sind bisher erfolglos. Das Arbeitspapier beschreibt als eine wesentliche Ursache den ausgebliebenen Anstieg der Kraftstoffpreise, zu dem nach Bundesverkehrswegeplan (BVWP) auch die Erhöhung der mineralölsteuer beitragen sollte.

Die steuerliche Belastung von Benzin und Diesel – Fakten und Analysen (Bräuninger et al. (2017)

Studien, Bücher, Fachartikel

Im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion zum Schadstoffausstoß von Dieselfahrzeugen ist auch die steuerliche Belastung von Kraftstoffen wieder stärker in den Fokus gerückt. Vor diesem Hintergrund stellt diese Kurzstudie die steuerliche Belastung von Kraftstoffen dar.

Handbook on the external costs of transport (EU-COM 2019)

Leitfäden / Handbücher

Dieses aktualisierte Handbuch zu den externen Kosten des Verkehrs wurde im Rahmen der Studie „Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities“ im Auftrag der Europäischen Kommission, GD MOVE, von einem Konsortium unter der Leitung von CE Delft erstellt. Ziel dieser Studie ist es, zu bewerten, inwieweit das Verursacher- und das Nutzerprinzip in den EU-Mitgliedstaaten und in anderen entwickelten Ländern umgesetzt werden. (Text in englischer Sprache)

2. Der ÖV ist keine Alternative zum eigenen Auto und auch viel zu teuer

Alltagsmobilität in Kommunen zwischen Niederrhein und Ruhrgebiet

Studien, Bücher, Fachartikel

Mit einem Fragebogen wurde die Alltagsmobilität von mehr als 1000 Bürgerinnen und Bürgern aus 4 Kommunen der westlichen Metropole Ruhr an der Schnittstelle zum Niederrhein untersucht. Die Analysen zeigen, dass zeitliche und infrastrukturelle Argumente am häufigsten vorgebracht werden, jedoch Unterschiede zwischen den Untersuchungsgemeinden und den befragten Haushalten bestehen.

Der Betrieb eines Autos kostet viel mehr, als man denkt – und bremst die Akzeptanz umweltfreundlicher Reisen

Studien, Bücher, Fachartikel

Autobesitzer unterschätzen die Gesamtkosten eines Fahrzeugs. Wenn die Verbraucher diese Informationen erhalten, könnte dies den Umstieg auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel fördern und die Emissionen verringern.

Staatliche Einnahmen und Ausgaben im Verkehrssektor

Studien, Bücher, Fachartikel

Analyse der Datensituation und konzeptionelle Erfordernisse für eine Finanzierungsrechnung Teilbericht des Projekts „Ökonomischer Vergleich der Verkehrsträger“. Der Bericht des DIW soll zur Verbesserung der konzeptionellen, methodischen und datenseitigen Grundlagen beitragen. Das Ziel bestand darin, eine umfassende Analyse der Einnahmen und Ausgaben für die verschiedenen Verkehrsträger mit nachvollziehbarer und sachgerechter Methodik zu erstellen.

Verkehrsmittel im Vergleich – eine Übersicht (VCD 2020)

Website

Jedes Verkehrsmittel hat seine spezifischen Vor- und Nachteile. Mit welchem Verkehrsmittel kann man die größte Menge CO2, die meiste Zeit und das meiste Geld einsparen?

Praxisleitfaden Betriebliches Mobilitätsmanagement (MIE 2019)

Leitfaden / Handbücher

Mit dem Leitfaden „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ und der anknüpfenden Qualifizierung für Betriebliche/r Mobilitätsmanager/ innen möchte die Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz in Zusammenarbeit mit den Industrieund Handelskammern eine Hilfestellung für die Optimierung von Betriebsmobilität unter ökonomischen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten anbieten. Von Anreizen für Fahrradfahren über die Elektrifizierung des Fuhrparks bis hin zur effizienteren Planung von Dienstreisen wird Betriebliches Mobilitätsmanagement so übersichtlich abgebildet.

Der Autoverkehr kostet die Kommunen das Dreifache des ÖPNV und der Radverkehr erhält die geringsten Zuschüsse

Studien, Bücher, Fachartikel

Der Kasseler Verkehrswissenschaftler Prof. Dr.-Ing. Carsten Sommer stellt in einem Forschungsprojekt die Frage: „Welche Kosten verursachen verschiedene Verkehrsmittel wirklich?“ und kommt zu einer klaren Antwort: Der Radverkehr erhält die geringsten Zuschüsse. Der PKW-Verkehr in einer deutschen Großstadt kostet die öffentliche Hand und die Allgemeinheit etwa das Dreifache wie der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV).

Autokosten im Vergleich (ADAC 2020)

Website

In dem zweistufigen Projekt, das durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aus Mitteln des Nationalen Radverkehrsplans 2020 gefördert wurde, entstand ein „Tool“, ein Instrument auf Excel-Basis, mit dem die Kommunen die Kosten der einzelnen Verkehrssysteme bezogen auf ihre Gemeinde selbst ermitteln können. Damit können erstmalig die Zuschüsse des Radverkehrs mit denen der anderen Verkehrssysteme verglichen werden.

3. Eine City-Maut bestraft einseitig nur die PendlerInnen

Mobilität in die Zukunft steuern: Abschlussbericht zum UBA-Vorhaben „Fiskalische Rahmenbedingungen für eine postfossile Mobilität“

Positions/-Diskussionspapiere

Mobilität muss neu gesteuert werden, um einen elementaren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten. Das Öko-Institut, FÖS und Prof. Dr. Stefan Klinski haben darin im Auftrag des UBA Maßnahmen und fiskalische Instrumente untersucht und bewertet. Die vorliegende Broschüre beschreibt Ergebnisse und stellt zentrale Empfehlungen der Studie vor.

Homeoffice in der Corona-Krise – eine nachhaltige Transformation der Arbeitswelt? (Kunze et al. 2020)

Studien, Bücher, Fachartikel

Die Corona-Krise hat für viele Beschäftigte zu einer schnellen und tiefgreifenden Veränderung ihres Arbeitsalltags geführt. Die vorliegende Studie vermisst diese neue Arbeitswelt auf einer einzigartigen Datengrundlage: Einer Umfrage unter rund 700 Beschäftigten im Homeoffice über neun Erhebungszeitpunkte hinweg.

Bürobeschäftigte in Deutschland (Hammermann et al. 2020)

Studien, Bücher, Fachartikel

Daten zur Bürobeschäftigung in Deutschland sind Mangelware. Frühere Erhebungen wurden mittlerweile eingestellt oder die Methodik wurde nicht mehr angepasst. Auf Basis von Auswertungen der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung wird ein Ansatz zur Bestimmung der Bürobeschäftigung in Deutschland entwickelt, der eine Vollerhebung ermöglicht.

Verkehrt gewendet? Mobilitätsreport 02 (Follmer, R. et al. 2020)

Studien, Bücher, Fachartikel

Wir möchten Alltagsmobilität zuverlässig beschreiben. Aus der möglichst exakten Messung differenziert nach Regionen und Personengruppen ergeben sich Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen. Daher kombinieren wir zuverlässige Messungen anhand ausgereifter Befragungsverfahren mit Innovation und profunder sozialwissenschaftlicher Perspektive.

4. Wenn die private Fahrzeugnutzung in Städten weiter erschwert wird, leidet der Einzelhandel und droht im Wettbewerb gegen die Einkaufszentren auf der „Grünen Wiese“ und gegen den online-Handel zu verlieren!

Best Practice: Houten, Niederlande; Brüssel; Pontevedra, Spanien; Madrid, Spanien; Paros; Gent

Erst sind alle dagegen – und dann dafür. Im Hamburger Stadtteil Ottensen sollen zwei Straßen für sechs Monate weitgehend autofrei bleiben. Immer mehr Städte drängen…

Messung der lokalen wirtschaftlichen Auswirkungen des Ersetzens von Parkplätzen durch Fahrradspuren

Studien, Bücher, Fachartikel

Radwegprojekte in Einzelhandelsstraßen haben sich unter den Händlerverbänden in Nordamerika als umstritten erwiesen, vor allem, wenn sie das Parken auf der Straße reduzieren. Eine begrenzte, aber wachsende Zahl von Studien belegt jedoch neutrale bis positive Auswirkungen für Händler nach der Einführung von Radwegen. (Text in englischer Sprache)

Parkraummanagement lohnt sich! Leitfaden für Kommunikation und Verwaltungspraxis (Agora Verkehrswende 2019)

Leitfäden / Handbücher

Immer mehr Einwohner, immer mehr Pendler, immer mehr Lieferverkehr: In den Straßen vieler Städte wird der Platz knapp, die Konkurrenz um die Nutzung desöffentlichen Raums wird größer. Diese Entwicklung stößt inzwischen an räumliche Grenzen, ein „Weiter so“ ist nicht mehr möglich.

5. Das Fahrrad ist kein Hauptverkehrsmittel, die Benutzung zu gefährlich und nur wenige wirklich attraktiv!

7550 neue Fahrradparkplätze am Hauptbahnhof Kopenhagen

Webseite

Trotz Kopenhagens Vorzügen als Fahrradstadt gibt es eine Sache, bei der die Stadt immer noch völlig versagt. Fahrradparkplätze an Bahnhöfen. (Text in englischer Sprache)

Platform Crow (Online):

Webseite

CROW ist die Technologieplattform für Verkehr, Infrastruktur und öffentlichen Raum in den Niederlanden. CROW ist eine Organisation, in der Regierung und Unternehmen zusammenarbeiten, um ihre gemeinsamen Interessen bei der Planung, dem Bau und der Verwaltung von Straßen und anderen Verkehrs- und Transportanlagen zu verfolgen. (Text in englischer Sprache)

Temporäre Einrichtung und Erweiterung von Radverkehrsanlagen – In 10 Tagen mehr Platz fürs Rad in der Stadt. (Mobycon 2020)

Leitfäden / Handbücher

Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg macht es vor: Man kann in sehr kurzer Zeit mehr Platz für Radfahrende in der Stadt schaffen. Wie in Berlin wegen der Corona-Krise schnell mehr Platz für Radfahrende geschaffen wird ist beispielhaft! Mobycon hat in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg ein Handbuch erstellt, das auch andere Städte und Gemeinden dazu ermutigen und inspirieren soll, schnell zu handeln.

Dutch Cycling Embassy (Online)

Webseite

Die Dutch Cycling Embassy ist ein öffentlich-privates Netzwerk für nachhaltige Fahrradmobilität. (Text in englischer Sprache)

Fahr Rad! Die Rückeroberung der Stadt

Studien, Bücher, Fachartikel

Der Radverkehr nimmt weltweit eine immer bedeutendere Rolle in der Stadt ein. Gründe hierfür sind: Entlastung des automobilen Straßenverkehrs, Nachhaltigkeit, Reduzierung von Lärm- und Abgasemission, individuelle Gesundheitsvorsorge sowie volkswirtschaftliche Einsparpotentiale Gesundheits- und Infrastrukturkosten.

Einfache Sprache

Einfache Sprache